跑分20万?

经开区一男子被抓获!

★ 普法时间

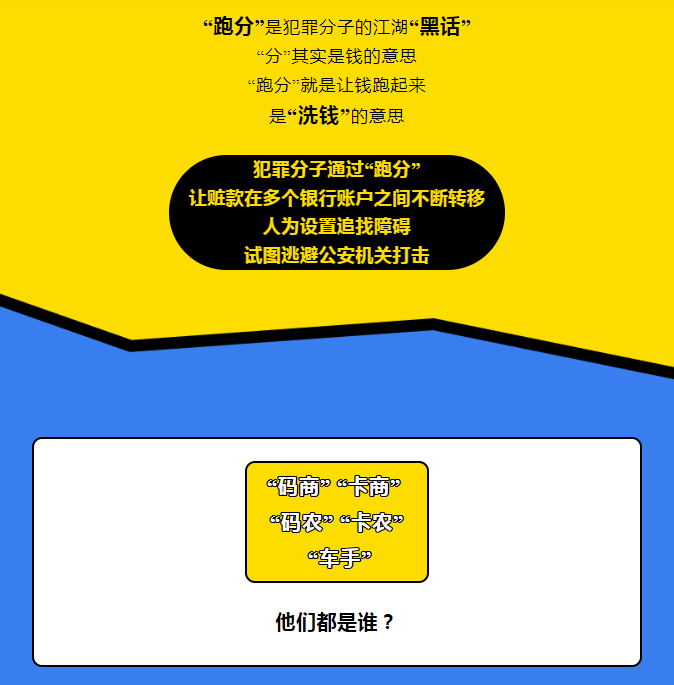

“跑分”的常见方式

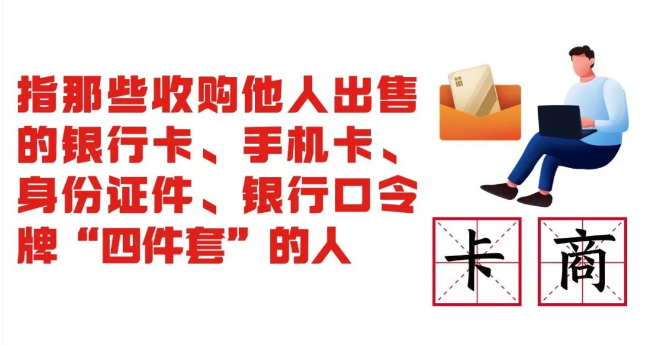

最为常见的就是出租、出售手机卡、银行卡的方式进行“跑分”。以出租售卖银行卡为例,上游犯罪分子会以招聘兼职等为名发布信息,并以赚快钱为噱头吸引不明真相的群众。一旦有人上钩,上游犯罪分子会将收走上钩人的银行卡、交易密码及手机、手机银行登录密码等,进行转账操作。期间,还会要求出租、售卖银行卡的人提供刷脸等验证操作,以便顺利从被害人处接收和转移赃款。

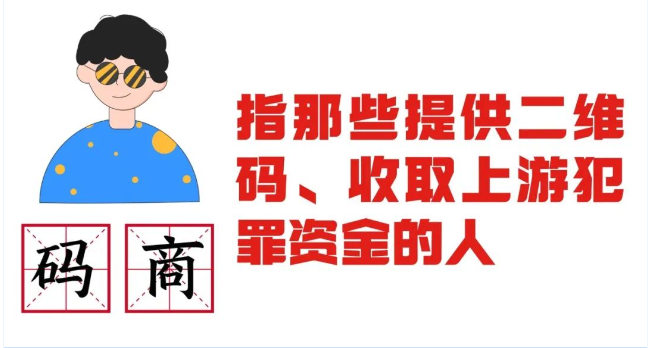

还有通过“跑分”平台进行的。所谓“跑分”平台,就是披着网络兼职的外衣,把一些合法第三方支付平台、合作银行以及其他服务商等接口进行聚合,出借、收取收款码,形成第四方支付平台,帮助上游犯罪分子收取、转移赃款的情形。

根据“跑分”所处不同阶段

以及上游犯罪的不同

“跑分”可能会涉嫌不同的罪名

包括但不限于以下几种

涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、

1 犯罪所得收益罪

根据我国刑法第三百一十二条的规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

2 涉嫌洗钱罪

根据我国刑法第一百九十一条的规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

3 涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪

根据我国刑法第二百八十七条之二的规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

4 涉嫌窝藏、转移、隐瞒

毒品、毒赃罪

根据我国刑法第三百四十九条的规定,包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的,为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。

5 诈骗等上游犯罪的共同犯罪

根据我国刑法第二十五条的规定,共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。如果“跑分”人员与上游犯罪分子事前通谋,事后实施“跑分”等转移赃款的行为,则可能与上游犯罪分子构成诈骗等共同犯罪。

四川法制网

四川法制网

法治文化研究会

法治文化研究会

川公网安备 51010402001487号

川公网安备 51010402001487号