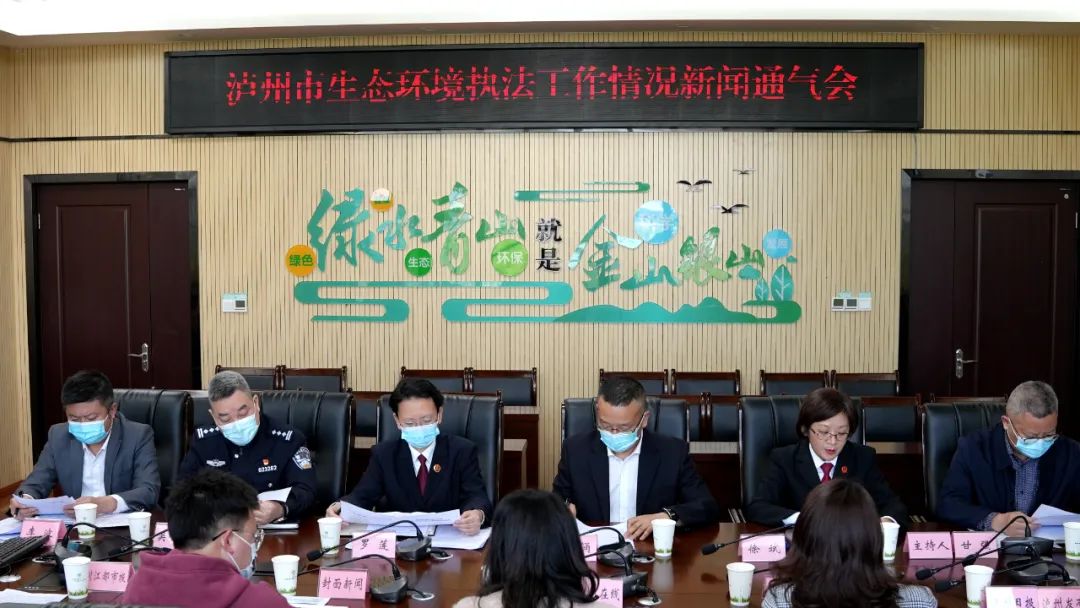

3月23日是“世界气象日”,当天下午,泸州市生态环境执法工作情况新闻通气会在泸州市生态环境局召开。

泸州中院党组副书记、常务副院长徐斌出席发布会,并就全市两级法院2017年至2021年环境资源审判工作进行了通报。

贯彻严格保护司法理念 加强生态环境保护审判工作

两级法院积极开展专业化审判,设立环资审判专业团队,成立专业法官会议,设立环境资源审判专家库,推行专家证人出庭制度,对环资案件实行民事、刑事、行政“三合一”归口审理。

适时开展打击非法捕捞水产品、非法捕杀野生动物等专项审判活动,并对全市长江干流环资刑事案件实行跨区域集中管辖,切实推进重点工作高效开展。2017年至2021年,全市法院受理环境资源案件639件 ,其中民事案件317件,刑事案件175件,行政案件81件,公益诉讼案件66件。审理的四川某包装制品有限公司在长江干流私设暗管偷排工业有毒废水环境污染案,获评全省法院长江保护典型案例、优秀庭审;唐某等人非法捕捞水产品刑事附带民事公益诉讼案,获评全省法院环境资源保护十大典型案例;龚某破坏土地环境民事公益诉讼案获评第四届全国法院“百场优秀庭审”。

贯彻预防性司法理念 推进生态环境保护源头治理

靠前履职,对重大、疑难、复杂的环境资源行政、刑事案件提前介入,诉前研判,确保准确查处打击;强化司法建议,对办案中发现的危害环境资源苗头性问题及时向有关部门提出整改建议,两级法院发出《司法建议》13件,环境资源破坏风险预防工作取得实效;设立“纽扣法庭”工作机制,在泸县法院牛滩法庭与富顺法院赵化法庭打造“纽扣法庭”,将生态环境资源保护触角深入到最基层,延伸到最前端,该机制在全省法院系统推广,写进了今年省法院的人大工作报告;加强部门联动,建立行政机关、司法机关、社会组织、社会公众多方参与的共同治理体系。

践行恢复性司法理念 推动生态环境修复和治理

在判决中适用多元化环境修复责任承担方式。在判决破坏环境资源责任人承担民事、刑事责任的同时,针对不同案件,责令其承担“补种复绿”“增殖放流”“复土复耕”等多形式的修复环境责任。2017年至2021年期间,泸州市两级法院通过多元修复方式判决责任人增殖放流鱼苗22万余尾,补种树苗13000余株,达到了惩治与修复并重的“双重效果”。

建立系统化的生态修复司法机制。与市检察院、市生态环境局联合印发《建立健全生态环境资源恢复性司法机制的意见》,从严惩处环境资源犯罪的同时,落实以生态环境修复为导向的损害救济制度。

加强基地建设,多点发力助推生态环境修复。古蔺县法院建立了“补植复绿警示教育基地”,合江法院与当地行政部门共同打造了“生态复绿公益林”,此外,泸州市法院与重庆法院共同建立了“长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区川渝司法协作生态保护基地”、与遵义法院共同建立了“长江上游跨区域司法协作生态修复基地”“赤水河流域司法协作生态修复实践基地”等,为筑牢区域绿色生态司法保护链作出了积极实践。

实现全面系统保护理念 构建川滇黔渝环境司法保护中心

泸州位于川滇黔渝结合部及“一河两江”交汇处,两级法院积极加强流域互动,推动司法协作全流域、全方位延伸,构建了以泸州为中心的川滇黔渝环境司法保护中心。

泸州中院与沱江沿岸6个中院共同建立了《沱江流域环境资源审判协作机制》,与赤水河沿岸的贵州、云南3个中院签订了《赤水河流域环境保护跨区域司法协作意见》,去年,泸州中院与宜宾、重庆等中院共同签署了《成渝地区长江干流“4+2”中级法院服务双城经济圈建设环境司法协作框架协议》,针对泸州的优势产业酒业的发展需求,还与贵州省仁怀市、赤水市、习水县、云南省镇雄县“三省六院”共同签订《长江上游酱香型白酒产业带特殊生态环境跨区域司法保护协作意见》,各区县法院与所有毗邻的辖区法院均建立了跨省、跨流域的环境司法保护协作机制,真正实现了区域协作全覆盖。

强化全民参与的保护理念 推动全社会参与生态环境保护

泸州两级法院通过开展巡回审判、普法宣讲、召开新闻发布会、司法建议、微信、微博及庭审公开网络直播等宣传形式,切实加强对典型案例、法律法规的宣传,增强人民群众的生态环保意识。

我们还打造了泸州法院特有的“酒麒麟”法治宣传文化品牌,组建了8支“酒麒麟普法小分队”,以“酒麒麟.看法庭”“酒麒麟·校园行”等形式,到学校、企业、园区、社区等开展生态环境保护等普法宣传上百场,活动多次被“学习强国”、《人民法院报》《四川法制报》等多家媒体报道。龙马潭区法院审理的“胭脂鱼案”被中央网信办、最高人民法院评为全国法院网络宣传优秀成果。

下一步,泸州两级法院将继续以重大典型案件审理为突破,全面推进环境公益诉讼工作,大力提升环境资源司法能力;加强行政部门与司法部门之间的联动协调机制,形成环境保护的合力;加大巡回审判力度,提升群众环境保护意识;在坚持巩固、完善发展、遵守执行生态文明制度上持续用力、久久为功,让家乡的天更蓝,水更绿,空气更清新。

(邓新星)

四川法制网

四川法制网

法治文化研究会

法治文化研究会

川公网安备 51010402001487号

川公网安备 51010402001487号